Man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie verquer unsere Vorstellung von Romantik bisweilen ist und wie oft gängige Missverständnisse unhinterfragt weitergetragen werden – insbesondere in Videospielen. Rette ich die Prinzessin, schenkt sie mir ihr Herz. Bin ich freundlich und interessiert, ist das der sichere Weg zur Partnerschaft. Kurzum: Füttere ich einen Menschen mit Kindness Coins, purzelt Zuneigung exakt so verlässlich aus ihm heraus wie der Schokoriegel aus dem Süßigkeitenautomaten.

Sich diesem Problem ausgerechnet durch eine Dating-Sim anzunähern, erscheint eigenwillig, ist doch gerade dieses Genre berühmt-berüchtigt für seine einseitige Darstellung von Zwischenmenschlichkeit. Arden Kehoe allerdings, selbst glühender Fan entsprechender Spiele, dekonstruiert deren Grundprinzipien sehr effektiv durch eine simple Entscheidung: Die Hauptfigur von Kindness Coins ist kein schüchterner, junger Mann, der auszieht, seine große Liebe zu finden – sondern seine große Liebe.

Das Objekt wird so zum Subjekt. Florence, jene gehörnte Angebetete, verleiht gleich zu Beginn ihrer Irritation darüber Ausdruck, dass ihr männlicher Counterpart sich seltsam zu verhalten und überall dort aufzutauchen scheint, wo sie sich aufhält. Dass er sogar dem Uni-Musikklub beigetreten ist, obwohl er offensichtlich noch nie ein Instrument in den Händen gehalten hat. Dass er immer, wirklich immer freundlich und zuvorkommend ist.

Florence indes, so zeigt sich, hat ganz eigene Interessen und Hoodieträger John ist keines davon, so sehr er sich auch bemüht. Als die beiden dann auf einer Party aufeinandertreffen und sich der mit mangelnder Zuneigung Gestrafte ausgiebig über diese Ungerechtigkeit auslässt, hält ihm die Holde eine Standpauke, die sich gewaschen hat und sehr prägnant zusammenfasst, weshalb die Menschen-Automaten-Analogie nicht aufgehen kann.

Dass die wenigen, frei wählbaren Antworten keinerlei Einfluss auf den Fortschritt der Geschichte nehmen, mag zunächst ernüchtern und dem Zeitdruck des Game Jams geschuldet sein, für den das Spiel entwickelt wurde; tatsächlich ergibt diese Einschränkung jedoch auch inhaltlich Sinn, denn sie unterstreicht, dass wir nicht immer die volle Kontrolle über uns selbst haben. Und mehr noch, dass wir uns nicht aussuchen können, wen wir lieben, und wen nicht. Damit muss sich schließlich auch John arrangieren, der jedoch bewusst nicht als gekränkter Pick-Up-Artist dargestellt wird. Menschen, so schreibt Kehoe, könnten sich ändern und es sei wichtig, ihnen diese Möglichkeit zuzugestehen. Die “nice guys” dieser Welt zu verteufeln, wäre schon deshalb ein Fehler. Ebenso wichtig ist es, die Auswirkungen gesellschaftlicher Einflüsse und mit ihnen anzuerkennen, dass manch ein Dating-Sim-Protagonist in spe entsprechend handelt, weil er es einfach nicht besser weiß.

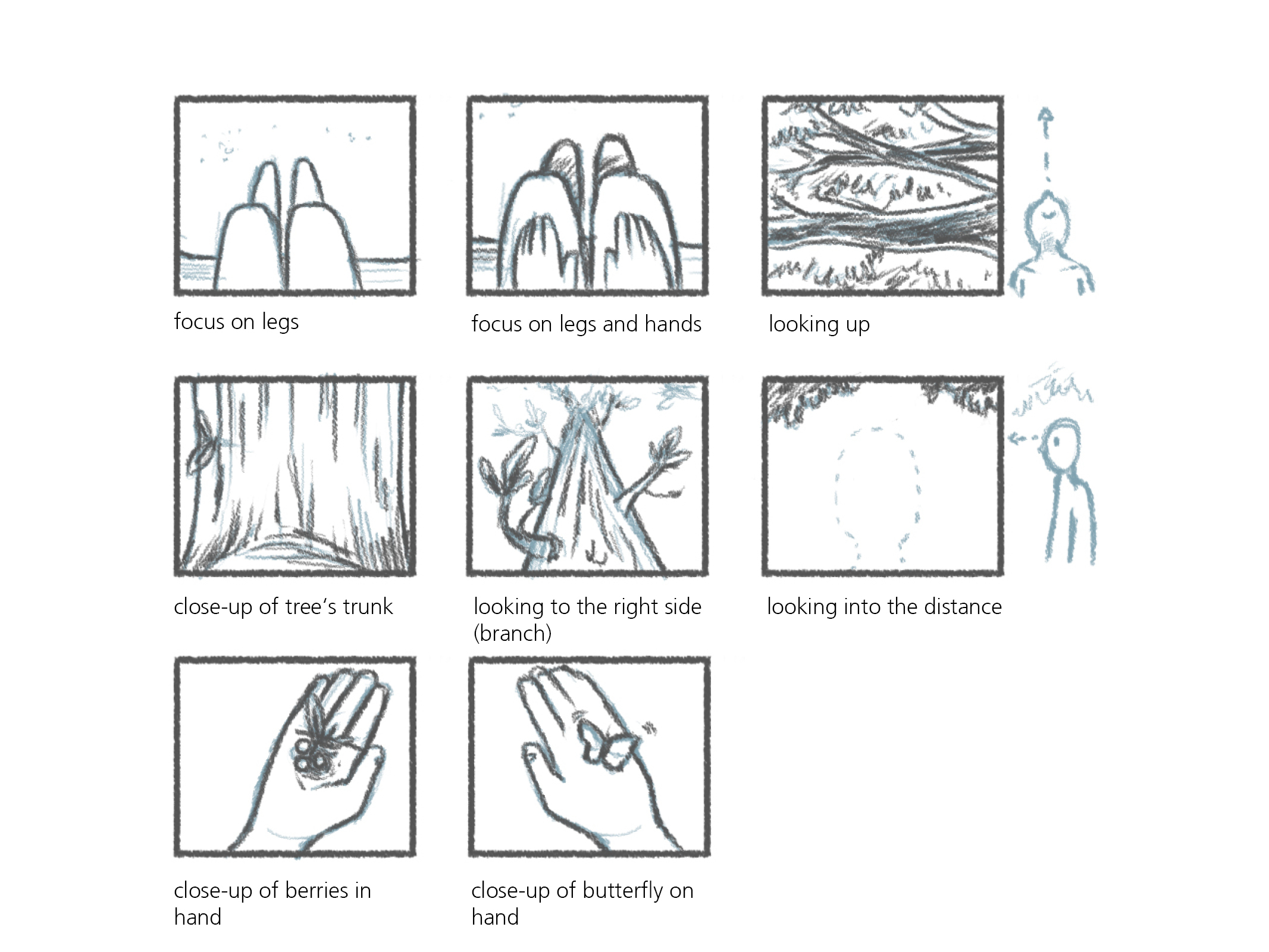

Kindness Coins leistet ungeachtet seiner kurzen Dauer von maximal zehn Minuten einen sehr einfühlsamen und humorvollen Beitrag zu dem andauernden Diskurs über menschliche Zweisamkeit. Aus der Kombination von wohl durchdachten Texten und den ausdrucksstarken Illustrationen erwachsen sympathische Charaktere, die man gerne länger durch ihren Alltag begleiten würde. Ganz ohne Hintergedanken, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben. Einfach nur aufgrund des aufrichtigen Interesses an ihrer Persönlichkeit. Diesen Wunsch zu wecken, ist die besondere Stärke des Spiels.